コロナ禍で各教室から視聴した体育祭

2021年の体育祭は、新型コロナウイルス感染症の影響により、文化祭と同様に例年とは大きく異なる形での開催となった。感染防止の観点から、出場者のみがグラウンドで競技し、生徒たちは教室に留まり競技の様子をリアルタイムで視聴する形式が採られた。

自分たちの配信チームに生徒会から体育祭の配信を依頼されたのが本番のわずか4日前という急なスケジュールだったため、準備と実験は非常にタイトだった。

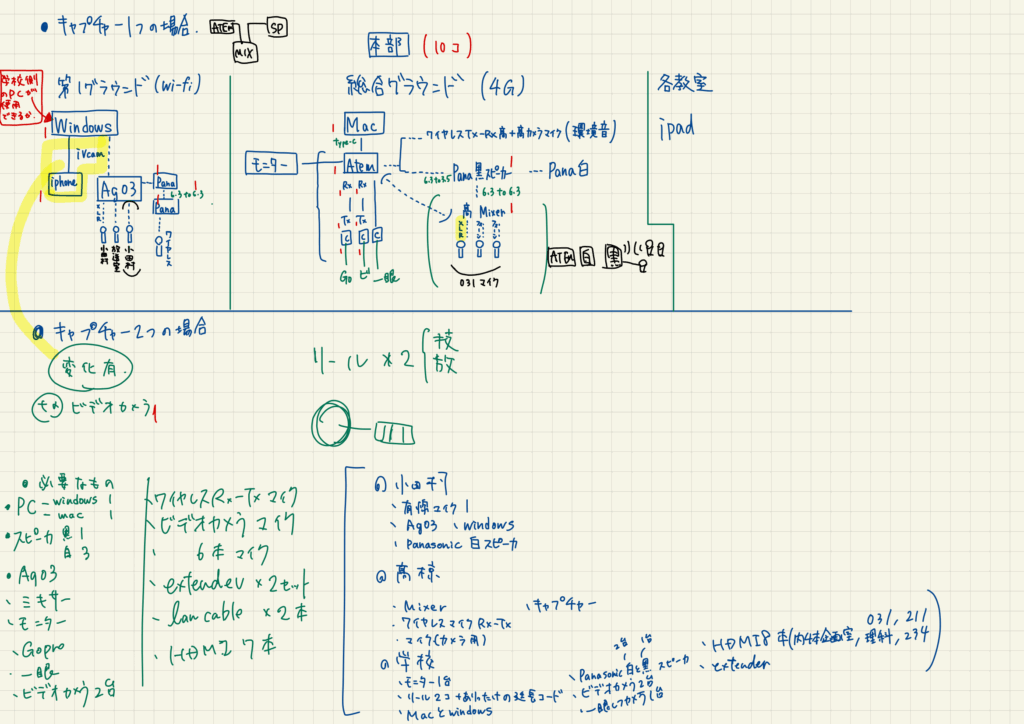

1日目は準備とリハーサルを兼ねており、2つのグラウンドに分かれて競技を行う予定だったが、通信環境や水はけの都合から、最終的に本番は1つのグラウンドに競技を集約ことになった。

この状況下での課題は、「教室で見るすべての生徒に、いかに高品質な映像と音声を届けるか」にあった。とりわけリレーなどのスピード感のある種目では、見逃しを防ぎつつ臨場感を損なわない工夫が求められた。教室から視聴していた先生から「ズームしすぎて後半の走者が見えなかった」というフィードバックもあり、それに即座に応えるための映像構成の再設計も行った。

初の屋外配信の難しさ

今回の体育祭配信は、配信チームにとって初の本格的な屋外イベントでの実施となった。屋内とは異なり、現地では天候、風、砂埃、通信品質といった数多くの不確定要素に対応する必要があり、設計段階から現場対応まで常に即応力が求められた。

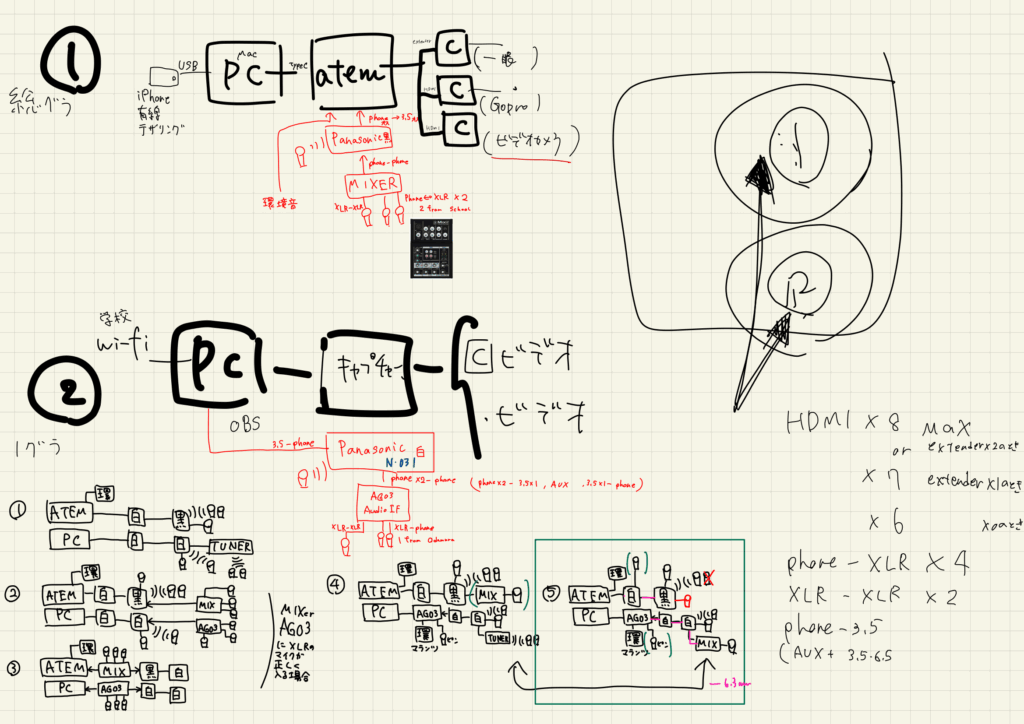

まず、当初は2つのグラウンドで交互に競技を行う予定だったため、配信に使用するカメラは2つのグラウンドに分けて設置され、それぞれ別のパソコンから配信された。この状況下で課題となったのは、視聴者側にとって自然な切り替えを実現することである。通常1配信につき1台のコンピューターから送信するため、2台の場所から交互で行う今回の環境では、それらをスイッチングするテレビ局のマスター(主調整室)のようなものがさらに必要になる。もしくは2箇所それぞれのYouTube配信を常時行い、教室側で視聴する配信を切り替えてもらうという手間が発生する。

2拠点からの送信を簡易的に切り替える実験

この問題を解決策を考える中で、私は過去の配信経験一つの仮説を立てた。YouTubeのRTMPサーバーは、接続が一時的に切れても直ちに配信を終了せず、一定時間は再接続を待つ仕様である。この挙動に着目し、共通のストリームキーを用いて複数の地点から交互に配信を行えば、視聴者側には単一の連続した配信として映るのではないだろうか。

この手法が使えれば、スイッチャーやマルチ配信環境を別途構築する必要がなく、視聴側の教室にも切り替えの操作を求めずに済む。実際に事前の環境下でテストを行ったところ、OBSを用いた配信の停止・開始の切り替えにおいても数秒の読み込み中のぐるぐるを挟むのみで、スムーズな切り替えが実現できた。

配信実施

本番1日目は、各グラウンドの配信担当が電話でタイミングを合わせながら、OBS上で配信終了と開始の操作を同期させることで、実運用に成功した。短時間で切り替えれば視聴者側には目立った断続もなく、1本の配信として違和感なく視聴されることが確認できた。(2日目は1つのグラウンドに集約されたため、片方のグラウンドにカメラや配信機材を集中させることができた。)

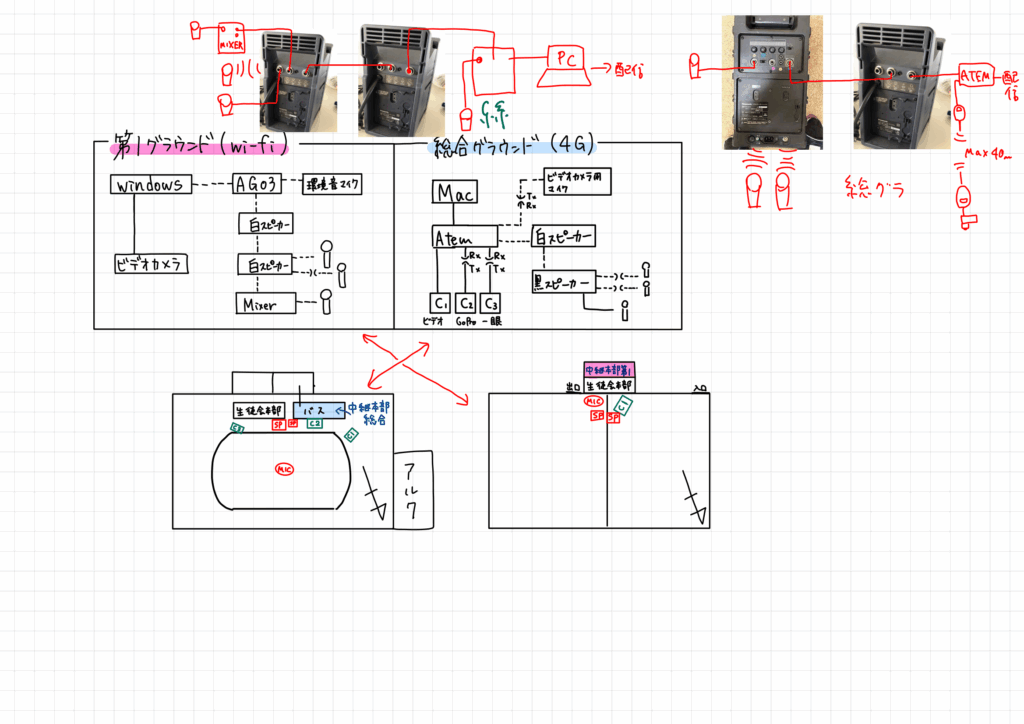

また、屋外環境での大きな問題として、機材の保護が挙げられる。特に競技中に舞い上がる砂煙は、カメラや音響機器にとって致命的となりかねない。そこで、現場に停車させたマイクロバスを仮設の配信本部とし、その内部にスイッチャーやパソコンなどを設置した。

限られた時間と設備の中で、現場の条件に応じて柔軟に機材を構成し、想定外のトラブルにも即座に対応する経験は、ICT Labとしての配信体制の幅を大きく広げる契機となった。

機材の構成